03.02.2016Ахтырка

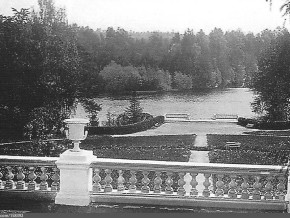

Московский школьник Дмитрий Ганешин (1904–1977) увидел впервые усадьбу Ахтырка 1921 году. В тот день ясной и теплой осени экскурсанты посетили Абрамцево, а потом отправились в Ахтырку, расположенную в четырех километрах от Абрамцева. Он вспоминал: «Усталые, едва передвигая ноги, мы шли то открытым полем, то, опускаясь в долину реки Вори. Скоро мы увидели между стволами огромных сосен и елей, часто росших на крутом, обрывистом склоне левого берега Вори, пруд, вдоль плавно изгибающихся берегов которого, слегка извиваясь, бежала узкая гравийная дорожка. Противоположный берег тоже высокий, но ниже нашего, порос густым естественным лесом. Около дорог и дорожек заметны были декоративные насаждения деревьев и кустарников – отсюда уже начинался усадебный парк.

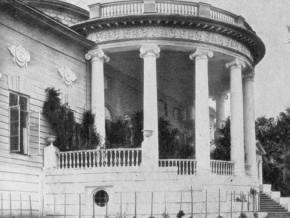

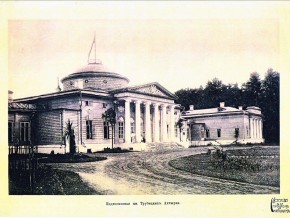

Постояв, полюбовавшись прелестным видом огромного пруда, освещенного лучами склоняющегося к закату солнца, мы двинулись дальше по дороге, делавшей поворот направо вдоль границы усадьбы, дошли до главных въездных ворот в виде двух рустованных кирпичных столбов, увенчанных белыми каменными шарами, и, пройдя налево между ними, очутились в начале длинной и прямой аллеи, обсаженной вековыми липами. Мы медленно пошли по ней мимо парников и протяженного здания оранжереи с левой стороны и ряда служебных построек, домиков и дач – с правой, и, выйдя на просторный парадный двор, в плане почти квадратной формы, с фонтаном посередине, остановились. Справа мы увидели красавицу церковь с белыми колоннами портиков и белым же декором на темно-вишневом фоне основных стен здания, а слева большой, широко раскинувший свои крылья, главный усадебный дом с торжественным фасадом и куполом над его центральной частью. С боков двор завершали, с одной стороны кухня – здание с колоннами, с другой – большая дача. Все постройки – в стиле “ампир”.

Мы обошли церковь, прошли мимо дома, из которого с криком выбежала ватага детдомовских ребят, по парку спустились к мельнице, перешли по мостику над плотиной и остановились опять. Пруд показался нам огромным, и хотя солнце садилось, мы все же решили его обойти и позже об этом не пожалели.

Вид через пруд с правого берега реки на величественный усадебный дом-дворец с замечательной “жилярдиевской” верандой-полуротондой, на садовые портики флигелей, на изящную пристань и прекрасно разделанный парк был запоминающе красив».

Красота усадьбы произвела такое впечатление, что Д.С. Ганешин «заболел» Ахтыркой и в течение нескольких десятков лет с увлечением, настойчивостью и любовью собирал сведения о ней и ее владельцах. Этот труд не был завершен, но после его кончины незаконченная рукопись все же увидела свет.

Когда-то это было сельцо с очень простым названием: Дудкино. Но вот в 1739 году купил его князь Трубецкой Иван Юрьевич (1703–1744), сын которого – Николай (ум. В 1782 г.) построил деревянную церковь во имя явления Ахтырской иконы Богоматери. Икона была «явлена» в городе Ахтырка Харьковской губернии и после нескольких исцелений, произошедших возле нее, признана чудотворной. Строительство церкви в усадьбе Трубецких во имя этой иконы связано с такой легендой. Раненый князь возвращался домой, вдруг лошади понесли, экипаж свалился с высокого берега Вори, речки, протекающей возле усадьбы, и разбился. У князя был список с Ахтырской иконы Божией Матери, данный ему родителями. Князь оказался невредим, а икона, находившаяся в багаже, оказалась рядом с ним. В память чудесного спасения и построил он церковь во имя явления Ахтырской иконы. Вскоре и усадьбу, и село стали называть по церкви – Ахтыркой. А слово это скорее всего тюркского происхождения и значит «белая крепость» («ак турка»).

Величественный вид приобрела Ахтырка при следующем владельце – Иване Николаевиче (1760–1843). Его жена Наталья Сергеевна, урожденная княжна Мещерская (1775–1852), взялась за обустройство усадьбы. При ней был выстроен обширный дом, каменная церковь с колокольней, разбит парк, запружена река, так что получился большой пруд. И Ахтырка оказалась едва ли не единственной в Подмосковье усадьбой, целиком выстроенной в одном стиле – стиле ампир. Строительство велось в 20-е годы XIX века. Автором проекта церкви был архитектор А.С. Кутепов, ученик знаменитого Доменико Жилярди, автором проекта дома – сам Жилярди или кто-то из его учеников. Владельцы, сознавая ценность архитектурного ансамбля, заказали изображение усадьбы художнику, оставшемуся для нас неизвестным. На литографии 1830-х годов мы видим и широкий пруд с лодочной пристанью, и величественный дворец на другом берегу, и молодые еще посадки деревьев. А большая часть парка была разбита в расчищенном лесу. Евгений Николаевич Трубецкой (1863–1920) вспоминал парк уже 1870-х годов: «…глаз, привыкший к стилю, радовался тут на каждом шагу. Мостики, переброшенные через ручьи, с грациозными перилами в березовой коре, круглая одноэтажная беседка “гриб”, двухэтажная беседка “эрмитаж” с мезонином, с дивным видом с лесистого холма на дом, утопающий в зелени на противоположном берегу реки, пристань для лодок в стиле дома. Весь этот огромный сад с вековыми деревьями, березами, липами, тополями, соснами и елями был раскинут по холмам по обоим берегам реки Вори, запруженной и образующей в Ахтырке широкую водную поверхность с островом посередине, куда мы часто ездили на лодке. Все это было с любовью и удивительным вкусом устроено моей прабабушкой».

Сын Натальи Сергеевны Трубецкой, Петр Иванович (1798–1871), отметил ее заслуги способом необычным, по крайней мере, в России нераспространенным: поставил ей на берегу Вори памятник-колонну с выбитым на ней стихотворением собственного сочинения. В нем есть такие строки:

Ты местность эту сотворила,

Храм Божий, воды, дом и сад,

Саму природу победила,

Всему дав стройный, дивный лад.

Это не памятник на могиле – княгиня, как и предыдущие владельцы Ахтырки, похоронена под Трапезной Троице-Сергиевой лавры. Нет, это памятник Матери и ее деяниям. (При следующих владельцах памятник был перемещен к церкви).

Строгой и величественной архитектуре усадьбы соответствовал и стиль жизни владельцев. Вспоминая о своем деде Петре Ивановиче, генерале от кавалерии, потом сенаторе, Евгений Трубецкой писал: «Дедушка не только требовал, чтобы всё кругом подчинялось стилю, но и сам ему подчинялся… Раз заведенный порядок повторялся у него изо дня в день, из часа в час. Все те же часы вставания, все та же каждодневная прогулка с сидением точно определенного количества минут на названной в его честь княжой скамейке в парке. И никакая погода не была в состоянии изменить этого обязательного для него расписания.

Однажды в холодный осенний дождливый день моя мать сопровождала дедушку во время прогулки. Когда он по обыкновению сел на княжую скамейку, она тоже хотела посидеть вместе с ним, но он дрожащей от холода рукой вынул из кармана часы и, посмотрев на них, сказал: “Идите, идите, дорогая домой, я боюсь, что Вы простудитесь, а я должен оставаться еще на десять минут на этой скамейке”. И досидел…»

Жизнь деда, как описывает Евгений Трубецкой, была сплошным парадом, парадом будничным. «Но, кроме того, у него был еще особый праздничный парад, который развертывался в полном своем блеске 2 июля, в день престольного церковного праздника Ахтырской Богоматери.

Как я любил этот день! – вспоминал Е.Н. Трубецкой. – С утра появлялись на лугу между домом и церковью палатки, торговавшие семечками, пряниками и иными гостинцами для народа. Потом мы отправлялись к обедне в церковь, где стояли на особом княжеском месте, обнесенном балюстрадой. Весь день водились хороводы с песнями, и к вечеру народ приходил к большому парадному крыльцу, открытой террасе со ступеньками, где совершался торжественный выход дедушки к народу, своего рода высочайший выход.

Дедушка садился на кресло смотреть, как мальчишки и парни лазили доставать подарки, навешанные на высокие мачты. Первые скользили, не долезали; наконец, при общем ликовании, какой-нибудь догадливый парень натирал руки смолой и долезал. Когда все подарки были сняты, начиналась раздача подарков бабам и девкам – раздавались бусы, платки и ленты. Бабы выстраивались чинно в ряд, подходили по одной, целовали дедушкину руку, лежавшую на подушке, а из другой получали подарок. Но при этом дедушка дарил только своим бывшим крепостным из Ахтырки и Золотилова, двух его деревень. Как не спутать своих с чужими? Для этого шеренга баб проходила между двумя нашими бывшими кормилицами – Феклой и Марией, от которых получали аттестацию: “своя – чужая”. Своей давались бусы, а чужой кормилицы давали в шею».

Трудно предположить, что такой отбор объяснялся скупостью князя. По-видимому, в этом сказалось присущее ему чувство порядка. Само же это чувство, свойственное многим людям той эпохи, можно объяснить тем, что большинство дворян исполняло чаще всего военную службу, связанную с четким распорядком дня. Выйдя в отставку, они испытывали потребность завести такой же четкий порядок и в усадьбе. К тому же на протяжении поколений усадебная жизнь, как и крестьянская, была тесно связана с природой и в значительной степени определялась сменой времен года и праздничным циклом православного календаря.

Жизнь в Ахтырке изменилась, когда в начале 1860-х годов в ней поселился Николай Петрович Трубецкой (1828–1900) с молодой женой Софьей Алексеевной, урожденной Лопухиной (1841–1901). Е.Н. Трубецкой писал: «В шестидесятых и семидесятых годах этот стиль (архитектурныйЖизнь в Ахтырке изменилась, когда в начале 1860-х годов в ней поселился Николай Петрович Трубецкой (1828–1900) с молодой женой Софьей Алексеевной, урожденной Лопухиной (1841–1901). Е.Н. Трубецкой писал: «В шестидесятых и семидесятых годах этот стиль (архитектурный стиль ампир. – Т.С.) уже не гармонировал с окружающим. Вся жизнь перестраивалась заново, вследствие чего симметрия дедушкина стиля подвергалась постоянным вынужденным нарушениям со стороны… Великолепия старой ахтырской архитектуры мои родители просто не понимали, архитектуру ахтырского дома они систематически портили. И происходило это оттого, что архитектурный стиль был в данном случае лишь ярким воплощением стиля жизненного. У наших предков – Трубецких, архитектурные линии имели значение господствующее; для нас – значение только подчиненное… Мои родители требовали, чтобы формы, линии жизни подчинялись ее содержанию; иногда они впадали в крайность пренебрежения к форме. Архитектура ахтырского дома, с ее отсутствием удобств и пренебрежением к жилым комнатам выражала определенный жизненный принцип: все для великолепия. И великолепие, разумеется, служило более родителям, нежели детям. Наоборот, – новый жизненный принцип, внесенный Мам’а в Ахтырку, выражался в положении – все для детей… Тут были даже преувеличения, и мы были ими избалованы… Пользуясь материалами, привезенными для постройки галереи, я со стороны тоже вздумал стоить дом, а родители отнеслись с полным сочувствием к этому здоровому и полезному занятию и отвели мне под постройку место самое удобное для их за мной надзора, непосредственно под великолепной каменной террасой с коринфскими колоннами, где раньше совершались “высочайшие выходы” дедушки. Там, выкопав четыре ямы, я поставил четыре столба, обшил их разноцветным тесом, где старые серые тесины были смешаны с белыми, и устроил из неровного теса кривую крышу с большими щелями. Плотники, собравшись посмотреть на мое сооружение, громко, гомерически хохотали».

«Вспоминая переход Ахтырки моего деда к Ахтырке моего отца, – писал Е.Н. Трубецкой, – я испытываю впечатление, словно вся величественная архитектура ахтырской усадьбы ушла вовнутрь, превратилась в иную, магическую архитектуру звуков».

Н.П. Трубецкой, выйдя в отставку, познакомился с Николаем Григорьевичем Рубинштейном и стал его ближайшим другом, покровителем и спонсором. С этих пор для князя главным делом жизни стала организация музыкальной жизни Москвы и создание Московской консерватории.

В середине XIX века русское общество могло слышать преимущественно музыку в любительском исполнении. Это положение несколько изменилось, когда в 1862 году была открыта Петербургская консерватория. Способствовало музыкальному образованию общества и учреждение в 1859 году Русского Музыкального общества (РМО), во главе которого стал знаменитый композитор, пианист и дирижер Антон Григорьевич Рубинштейн. Но то было в столице. В Москве положение было хуже. Только великим постом устраивали в Москве немногие публичные концерты, а в остальное время музыка звучала лишь в частных домах. И вот князь Трубецкой и брат А.Г. Рубинштейна знаменитый пианист Н.Г. Рубинштейн в 1960 году создали Московское отделение РМО, а в 1866 году открыли Московскую консерваторию. При этом Рубинштейн отвечал за художественную часть, а всеми организационными вопросами занимался Трубецкой. Благодаря своему титулу и весу в обществе ему удавалось преодолевать многие административные препоны. Сумел он преодолеть и инертность публики, устраивая общедоступные концерты со специальными общедоступными программами и по недорогим билетам. В этих концертах звучала музыка Чайковского, Балакирева, Римского-Корсакова, Кюи. Пятнадцать лет Трубецкой был председателем Московского отделения РМО, и в эти годы оно имело успех даже больший, чем РМО в Петербурге.

Предметом особых забот Трубецкого была Московская консерватория. Он много трудился, что открыть ее: занимался поисками помещения и средств, лично входил в такие дела, как составление штатного расписания, координация сроков студенческих экзаменов и концертов и пр. Но, отдавая этим вопросам все силы и собственные средства, князь предпочитал оставаться в тени. Он не искал популярности, публиковал в «Московских ведомостях» статьи о нуждах Консерватории без подписи. И сейчас заслуги этого человека, так много сделавшего для расцвета русской музыки и, в первую очередь, для музыкальной жизни Москвы, практически забыты.

В 1860–1870 годы в Ахтырке подолгу гостили выдающиеся музыканты, профессора Московской консерватории: знаменитый виолончелист Косман, один из первых скрипачей мира – Лауб и его ученик Гржимали, виолончелист Фитцвенгаген. И, конечно, сам Н.Г. Рубинштейн. В 1847 году побывал в Ахтырке П.И. Чайковский.

Е.Н. Трубецкой вспоминал, о том, каким было детство в Ахтырке: «…мы там дышали благодатью, словно благодатью был там полон каждый глоток воздуха. Помню четыре кроватки в детской, в очень раннем моем детстве, когда мы, мальчики, еще не были отделены от сестер; на кроватках – кисейные занавески от комаров и образочки. В открытое окно врываются всякие вечерние деревенские звуки, – однообразный и как бы скрипичный унисон комаров, протяжная верхняя нота песни вдали, редкий и тем более таинственный удар церковного колокола; а над всем этим – громкое утверждение радости жизни, – целая симфония, исполняемая оркестром многочисленных стрижей, вылетавших на закате из гнезд над окнами господского дома. Меня всегда ужасно радовал этот знак птичьего доверия к нашему дому, который они признавали своим гнездом. Я тоже, слушая их голоса в эти вечерние часы, был полон ощущения какого-то доверия к гнезду… Утро начиналось без Мам’а; она вставала позже, но тем не менее и тут все было полно ее невидимым присутствием. Я помню эту всегдашнюю радость пробуждения, которой вторили уже не стрижи, а другой оркестр, – оркестр лягушек, громко, властно квакавший из залитой солнцем и покрытой белыми водяными цветами реки у подножия холма – под усадьбой; но лягушачьи голоса покрывались визгом и хохотом детей, расшалившихся в кроватках».

Духовная атмосфера дома была создана Софьей Алексеевной. Она дала детям религиозное воспитание. Евгений Трубецкой привел в воспоминаниях такой случай: Моя маленькая сестренка, кажется, Тоня – ползает под столом после обеда и собирает крошки. Она знает, что это запрещено и потому говорит: “Мама, отвелнись, я буду собирать клошки!” Мама указывает на образ и говорит: “Я не увижу, так Бог увидит”; а Тоня ей в ответ: “Пелвелни Бога”.

Не помню, что сказала на это Мам’а. Помню только, что с этой минуты с какой-то необычайной силою гипноза мне врезалось в душу религиозное ощущение, навсегда оставшееся для меня одним из центральных и самых сильных, – ощущение какого-то ясного и светлого ока, пронизывающего тьму, проникающего и в душу, и в самые темные глубины мирские; и никуда от этого взгляда не укроешься. Такие гипнотические внушения – самая суть воспитания, и Мам’а как никто умела их делать».

Больше всего С.А. Трубецкую «возмущали всякие проявления неуважения к личному достоинству… Никогда не забуду – писал Е.Н. Трубецкой, – силы ее гнева, когда однажды, бросая пряниками в день ахтырского праздника, я целился в головы мальчиков и бросал их с силою, причиняя боль. По ужасу, изобразившемуся в ее глазах, я понял, какой ужас я сделал. Гипноз этого взгляда сделал для меня такое третирование крестьянских мальчиков раз навсегда невозможным… Мы выросли в понятиях равенства всех людей перед Богом…

Собственно все эти сменявшие друг друга без конца гувернантки, как и единственный гувернер, – были не столько нашими воспитателями, сколько орудиями нашего воспитания – для французского языка и для прогулки. Самая суть воспитания не вверялась им, а исходила непосредственно от моей матери, которая не любила и не допускала рядом с собою чьего-либо сильного постороннего влияния. Она хотела быть всем для своих детей и достигала этого с успехом, но поэтому рядом с ней кому-нибудь другому было трудно быть чем-нибудь… Воспитание наше было слишком интимным и внутренним, чтобы кто-либо мог тут существенно помогать. Помню, как Мама готовила нас к первым нашим детским исповедям, читая Евангелие. Страдания Христа и ужас человеческого греха, приведший к этому, так ярко изображались в наших душах, потрясающая повесть о Голгофе так захватывала, что мы все плакали. Какое могло быть другое воспитание рядом с этим, и кто другой мог в этом сотрудничать!..

Помню, как неотразимо могуче было, благодаря влиянию Мам’а, первое действие на наши души великих русских писателей, каким праздникам для нас были ее чтения “Вечеров на хуторе” Гоголя и “Записок охотника” Тургенева. Помню, как я десятилетним мальчиком был до глубины души взволнован и потрясен рассказом “Муму”, как она сумела по поводу этого рассказа заставить нас сразу почувствовать весь ужас канувшей в воду эпохи крепостного права. Я и до сих пор не могу вспомнить “Муму”, чтобы не вспомнить о ней. Такие воспоминания не только врезываются в память, они остаются в ней на всю жизнь духовными двигателями».

Старший из сыновей Софьи Алексеевны – Сергей Николаевич Трубецкой (1862–1905) – стал выдающимся философом. Свою магистерскую диссертацию он посвятил матери. В формировании его взглядов несомненно сказалось воспитание, полученное в Ахтырке. Евгений Трубецкой писал: «Самое имя “Сергий” не случайно было ему наречено при крещении. Ахтырка, где он родился, находилась всего в тринадцати верстах от Троицко-Сергиевской лавры и всего в пяти верстах от Хотьковского монастыря, где погребены родители св. Сергия – Кирилл и Мария. Хотьковом и Лаврой полны все наши ахтырские воспоминания. В Лавру совершались нами – детьми – частые паломничества, там же похоронили и дедушку Трубецкого; а образ св. Сергия висел над каждой из наших детских кроватей. – Нужно ли удивляться, что миросозерцание моего брата, а в особенности внутренняя музыка его существа – насквозь насыщены густым звоном лаврских колоколов и носят на себе печать великой народно-русской святыни?

Это и другие сродные лавре впечатления и были, думается мне, точкой опоры всего его творчества. Что такое эта лавра? Известно, что св. Сергий поставил собор Св. Троицы как образ единства в любви, дабы, взирая на тот образ, люди побеждали в себе ненавистное разделение мира. Мы, дети, конечно, этого не знали, когда росли, но яркое жизненное воплощение мысли св. Сергия так или иначе нами воспринималось. Образ любви, собирающей народ и организующей его в собор, сильно врезался нам в душу. И мы прекрасно знали и чувствовали, что этим образом Россия когда-то созидалась и спасалась. Любовь к сверхнародному – Божьему и любовь к родному – русскому тут были одно. – Люди, погруженные в созерцание всеединства в любви, не задумываясь отказывались от этого созерцания и выходили на брань из стен монастыря, когда родина была в опасности.

Когда я вспоминаю жизнь моего брата Сергея, мне всегда кажется, словно в нем чувствовалась мысль и воля этого святого – исповедника соборности, который учил прежде всего любить, а уж потом созерцать».

Сергей Трубецкой занимался не только философией, – а его философские труды составили шесть томов, – он активно участвовал в жизни Московского университета. Свою задачу как философ и как профессор университета он видел в том, чтобы не распространять дух нетерпимости, противопоставлял ожесточенности, распространившейся в начале XX века и в научной среде, взвешенный тон своих научных трудов, мудрость и спокойствие. Он проявлял христианское отношение даже к тем критикам, которые допускали личные выпады против него.

2 сентября 1905 года С.Н. Трубецкого избрали ректором московского университета. В то время в стенах университета происходили студенческие сходки, причем в них участвовала масса посторонней публики. Через несколько дней Трубецкому пришлось закрыть университет, чтобы не допустить ввода на его территорию войск и полиции. Он выехал в Петербург к министру народного просвещения. После доклада министру полез в карман, желая достать какие-то просьбы студентов. Тут случилось кровоизлияние в мозг. Ректором университета он был только 29 дней.

«Все те, кому дорог образ мыслителя и великого русского гражданина – кн. С.Н. Трубецкого, должны помнить, что этот образ – духовный дар Ахтырки и ее завещание – России, писал Е.Н. Трубецкой. – Все ахтырское прошлое в его душе, очищенное и просветленное, отдано на служение родине. В ней чувствуется и редкое благородство архитектурных линий жизни, и могучий внутренний подъем музыкальных душ его отца и матери, и весь прекрасный звучащий мир Рубинштейновского творчества; но сильнее всего и громче всего – тот призыв лаврского колокола, который вещает миру».

Этими строками Е.Н. Трубецкой закончил свои воспоминания «Из прошлого», написанные им в марте 1917 года в Петрограде, в гостинице, прислушиваясь к лаю пулемета и крикам «ура» революционной толпы на улице. «Это – не бегство от настоящего, а искание точки опоры для настоящего, – писал он тогда. – Настоящее темно, страшно, а главное неизвестно. И вот почему мне хочется вспомнить это прошедшее, в котором мне было дано пережить так много светлого, хорошего… И вот теперь, в дни ужаса перед неизвестной далью, в эпоху мучительных сомнений в России, это прошлое, – помимо благодарности к дорогим отошедшим, – источник веры в русскую душу, святую, милую и любящую».

Сам Евгений Николаевич Трубецкой был также выдающимся религиозным философом. Он безусловно испытал на себе влияние всей атмосферы Ахтырки и ее близости к Троице-Сергиевой лавре. Выступал за мирное обновление России путем реформ. Был одним из тех, кто считал необходимым восстановление в России патриаршества, отмененного Петром I. Участвовал в ноябре 1917 года во Всероссийском поместном церковном соборе, избравшем патриарха. Вынужден был бежать из Москвы на юг, в белую армию и погиб от сыпного тифа в 1920 году.

Среди трудов Е.Н. Трубецкого особое место занимают очерки о древнерусском искусстве, имеющие непреходящее значение: «Умозрение в красках», «Два мира в древнерусской иконописи» и «Россия в ее иконе». Он постиг язык древнерусского искусства, понял символику красок, значение золотого ассиста икон, смысл архитектурных форм храмов и смог донести это понимание до слушателей его лекций и до читателей. В этих трудах Трубецкого слиты воедино эстетическое, философское и богословское понимание древнерусского искусства.

Младший сын этой семьи Григорий Трубецкой (1873–1929) был дипломатом. Как и Евгений Трубецкой он занимался подготовкой Церковного собора в 1917 году, участвовал в добровольческом движении. После поражения Белого движения оказался в эмиграции. В своей усадьбе в Кламаре, под Парижем, ему удалось собрать почти всех членов огромной семьи, которым удалось уехать из России после революции.

А Ахтырку пришлось продать еще Николаю Петровичу Трубецкому. Дела РМО он вел превосходно, а вот своим хозяйством почти не занимался. Тут еще один из его братьев должен был выплатить большой карточный долг. Родственники продали, что смогли, чтобы избежать позора. У Н.П. Трубецкого денег свободных не было. Музыкальное общество, консерватория, большая семья, широкая благотворительность поглотили его состояние. Ему пришлось поступить на службу: на должность Калужского вице-губернатора. А в 1879 году продать Ахтырку. Вот что писал по этому поводу о своем отце Е.Н. Трубецкой: «Если б он был другой, мы были бы богаче, куда богаче. Но тогда Ахтырка не была бы той симфонией, которая врезалась нам в душу, не было бы этой Ахтырки звуковой, а она в нашей памяти насквозь пропиталась звуками и ими одухотворялась. Когда я ее вспоминаю с закрытыми глазами, мне кажется, что я ее не только вижу, но и слышу. Словно звучит каждая дорожка в парке, всякая в нем роща, лужайка или поворот реки; всякое место связано с определенным мотивом, имеет свой особый музыкальный образ, неразрывный со зрительным».

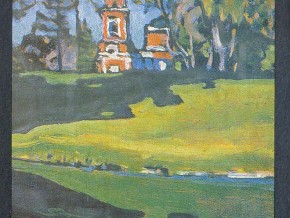

Ахтырка вскоре была приобретена московским мировым судьей И.М. Матвеевым, затем владельцем стал его сын Сергей Иванович, увлекавшийся цветоводством. В 1880-е годы природа Ахтырки привлекла внимание художников Абрамцевского кружка. Виктор и Аполлинарий Васнецовы написали немало этюдов в ее окрестностях. Виктор Васнецов работал там над картиной «Аленушка». В 1891 году на даче в Ахтырке поселился Михаил Нестеров. Но замечательный архитектурный ансамбль усадьбы почти не привлекал внимания этих художников. Лишь на немногих этюдах есть фрагменты усадебных построек, да на картине А.М. Васнецова «Ахтырка» виден на дальнем плане усадебный дом и церковь. Видимо, это объясняется тем, что художники Абрамцевского кружка были увлечены народным искусством и древнерусской архитектурой, а наследием эпохи классицизма не интересовались.

Отношение к искусству классицизма в русском обществе изменилось в конце 1900-х годов. По заказу Абрикосовых, снимавших в Ахтырке дачу, в начале XX века фирмой «Люмьер и К*» были сделаны фотографии и даже цветные слайды усадьбы. А писал Ахтырку живший на даче у своих родственников Абрикосовых художник Василий Кандинский (1866–1944), основоположник абстракционизма, получивший позднее мировую известность. Очень интересен, в частности, его этюд «Красная церковь» с резким сопоставлением звонких локальных цветов – красного и зеленого.

Еще осенью 1921 года усадьба выглядела прекрасно. «В центре двора был устроен бассейн с фонтаном, вокруг которого и вдоль разбитых дорожек росли розы, множество левкоев, пионы, душистый горошек и другие цветы, а между ними зеленела подстриженная травка – газон», – вспоминал Д.С. Ганешин. Но сам С.И. Матвеев жил тогда уже во флигеле, а в усадебном доме власти устроили детский дом для беспризорников. Крестьянам это не понравилось, и они дом подожгли.

Дочь Н.П. Трубецкого Ольга (1867–1947) писала: «…никогда чувство “отчизны” так сильно во мне не говорит, как когда вспоминаю Ахтырку … Перед отъездом из России осенью 1924 года захотелось проститься с ней. Уже тогда ходила я с трудом. Приехала в Абрамцево, где жил А.Д. Самарин; оттуда вест пять пешком до Ахтырки – дошла-таки! Я знала, что дом сгорел, но неудержимо тянуло на пепелище.

Был золотой, совершенно золотой осенний день. Тишина. Небо голубое и лиловатое сквозь осеннюю дымку. Зашла я так, чтобы взглянуть на пепелище от церкви, и увидала – огромный, во всю длину дома, словно могильный холм, густо поросший молодыми березами и снопами высокого розового иван-чая, а над холмом – две лиственницы, стоявшие перед большим балконом: одна живая, зеленая, не тронутая огнем, а другая – совершенно обгорелая, до жуткости черная, с корявыми ветвями, словно вывороченными в отчаянной судороге гигантскими руками.

Мне захотелось обойти дом кругом, чтобы не видеть этого дерева и увидать над могилой нетронутую огнем мирную и светлую Ахтырскую церковь. Так и сделала и, когда подняла голову и взглянула вверх … вдруг чудо! Ну, просто чудо!.. Теплые-теплые крупные капли дождя, словно слезы, закапали сверху из голубого неба и залили мое разгоревшееся лицо. Несказанное волнение и умиление охватили меня. Дождь прошумел, как шепот, вздох … и затих, как будто сочувствие, отклик, прощальная ласка любимой Ахтырки».

Весной 1922 года приезжала в Ахтырку из Сергиева комиссия по изъятию церковных ценностей для голодающих Поволжья. Священником был тогда о. Василий Архангельский. На другой день пыталась помешать изъятию двух икон заведующая Абрамцевским музеем А.С. Мамонтова, действовавшая от имени Главмузея. Ей удалось отстоять лишь одну икону – «Убрус». Ахтырскую икону Божьей Матери, несмотря на настояния Мамонтовой, комиссия увезла, содрав с нее золотой оклад с драгоценными камнями, увезла церковную серебряную утварь, крышки от Евангелий, ризы с икон, напрестольный крест и прочее. (Существует версия, что сама ахтырская икона Божией Матери уцелела. – Т.С.). В 1937-ом церковь закрыли и опечатали. Последнего священника иеромонаха Азария (в миру Александра Богдановича Павлова) арестовали. Обвинили его в «активном участии в контрреволюционной монархической группе монахов и духовенства» и расстреляли на Бутовском полигоне под Москвой 10 декабря 1937 года. А в 1939-ом ахтырская церковь была передана Ново-абрамцевскому творческому коллективу художников под скульптурную мастерскую. Для этой цели ее использовал позднее скульптор Тавасиев, изваявший гигантскую статую Салавата Юлаева, сподвижника Пугачева. Многим запомнилась модель этого конного памятника, долго стоявшая в церкви.

В 1980-х годах Музей «Абрамцево» добился решения о реставрации церкви. К этому времени она была уже полуразрушена. Институт «Спецпроектреставрация» произвел реставрационные работы (руководитель проекта Н.В. Шемшурина), а в 1991-ом церковь передали общине верующих.

Из книги Смирновой Т.В. «Из прошлого Сергиевской земли» (Сергиев Посад, 2011).

Т.В. Смирнова,, краевед, житель Хотькова

[ya_share]